#038

2024.12.23

地域課題をどう解決する?「公共政策フォーラム」で

1つの事を成し遂げる団結力が磨かれた。

法学部 法律学科名取 穂乃美、林 大夢、松川 拓磨 さん

法学部 現代社会法学科柿元 美優、川合 茜理、晦日 優菜 さん

愛知学院大学の法学部では、3年生から法律学科・現代社会法学科共通で専門演習(ゼミ)に取り組みます。その1つである小林明夫先生のゼミでは、ゼミ生が1チームになって毎年参加するユニークな活動があります。自治体が抱える地域の課題(テーマ)に対して大学生たちが解決策を提言し、その内容を競い合う「公共政策フォーラム」です。

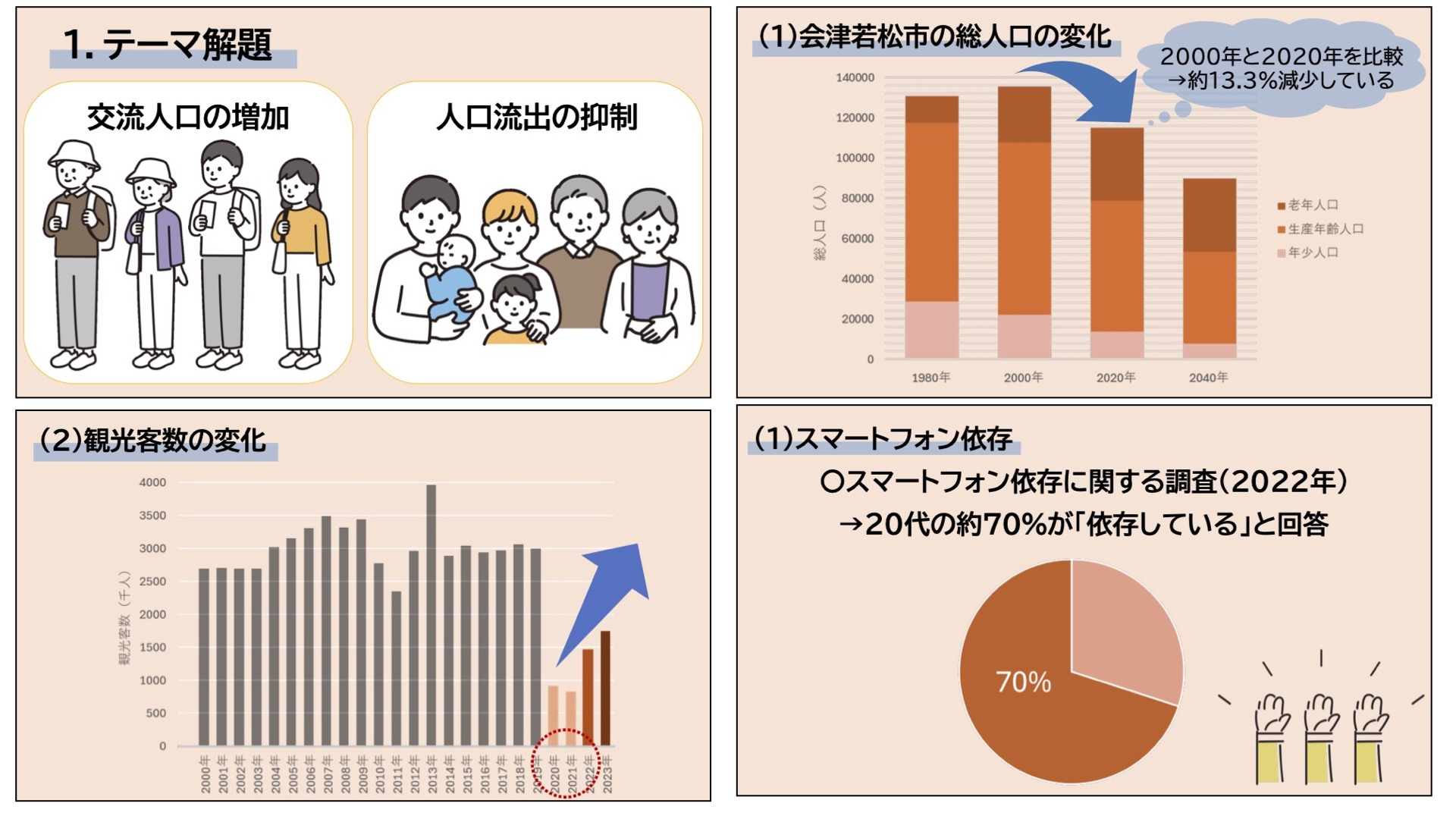

2024年度は、開催自治体である福島県会津若松市からのテーマ【地方都市における若者の定着~若者に選ばれるまちの実現に向けて~】を受け、小林ゼミの3年生10名が中心になって挑戦しました。今回フォーラムへの参加において各役割を務めたメンバーたちに、どのようにチームで取り組み、どんな苦労ややりがいがあったか。またフォーラムでの経験を通じて感じた自身の変化や成長について、法学部がある名城公園キャンパスでインタビューしました。

Q.まず、法学部で学んでみようと思った理由を教えてください。

川合:社会ルールの基盤である「法律」の内容や仕組みを学びたくて法学部を選びました。そもそものきっかけは日常生活で、様々なルールや決まりがあっても守らない人が多くて、理不尽さや疑問を感じていました。守らないせいで負担を強いられたり、損をしたり、傷つく人もいるのに何も変わらない。法治国家である日本にいる1人として、まずは「法律」を知ろう。それが、モヤモヤがクリアになる一歩になるかもしれないと思ったんです。

晦日:現代社会法学科に興味を持ったのは、ニュースや身の回りで起きている問題を入口にして、法律を学べるのがいいなと思ったからです。法学部では法律や判例など、普段読むことがない長文を読むことを知り、なぜその解釈になるのかを紐解いたり、思いを馳せながらの学びが面白そうだと感じました。

名取:中学・高校と深く触れてこなかった分野を大学で学んでみたいという思いで選びました。法律学科は、憲法や民法など「法律」の基礎を学んだ上で、各専門分野を深めていく学び方になります。「知らないことを知りたい!」という知識欲が人一倍強い自分にはピッタリでした。更にオープンキャンパスで、模擬授業を受けたら想像以上に面白く、ディスカッションの内容も興味深かったこと。そして愛知県内の大学が希望だったので、自宅から通える点も魅力でした。

林:せっかく学ぶなら「一生ものの知識を身につけたい」と思いました。それが法学でした。社会に出てもきっと役立つし、純粋に学びたい。そう思って法学部のある大学を探しました。公務員の就職率にも注目し、その高さも後押しになって、県外の大学でしたが、受験・進学しました。

松川:大学選びの1番の基準は自宅通学できるかどうかでした。まだ将来の夢や目標もなかったので、法学部なら公務員なども目指しやすいかなという思いがあったのと、愛知学院の法学部は、名古屋の中心地にあるキャンパスで学ぶので、希望だった「通いやすさ」という点が決め手になりました。

柿元:社会に出てからも活かせる法律の知識を学びたいと感じたこと、また私も長野出身で、県外への進学を希望していたことから、実家からアクセスの良い愛知県で法学部のある大学をいくつか受験しました。中でも都市部にあり、キャンパスが新しい愛知学院大学に魅力を感じて進学を決めました。

Q.小林先生のゼミを選んだきっかけや理由は何でしたか?

柿元:法学部で学ぶうち、公務員を目指すのもいいなと感じるようになりました。公務員を多く輩出する小林ゼミなら、先輩から公務員試験の最新情報や傾向を聞くことができるだろうし、同じ方向を見る仲間と切磋琢磨しながら取り組めることに魅力を感じました。

名取:入学時から様々な分野の法律に触れるうち、2年次になると興味のある分野が見えてきたんです。行政法や地方自治法でした。きっかけは小林先生が担当する「基礎演習Ⅱ」。公務員として実務経験のある先生の話で仕事内容や役割をリアルに知り、授業でも行政法、特に条例の研究をしたことで、より興味が深まり、地方自治体の行政についてもっと知りたいと思って選びました。

林:僕も「基礎演習Ⅱ」の授業で、公務員から大学教授に転身されるまでのキャリアを知って、興味を持ちました。長野県で公務員を志望する自分にとって、同じく地方自治体で公務員経験のある先生から実務で必要となる知識も含め、しっかりと学べるのではと思いました。

松川:ゼミの説明で、小林ゼミは公務員志望の人が多く所属していることを知り、地方公務員は地域住民の生活を支えるという意味でなくならない仕事なので、市役所職員を目指そうという目標ができました。それ以上に魅力を感じたのが「公共政策フォーラム」です。自分たちで提言できるなんて、めったにできない経験ですから。

川合:私も「公共政策フォーラム」に毎年参加していることが、小林ゼミを希望した大きな理由です。静岡県出身ですが、地元に帰るたびシャッター通りが増えていて「何とかしないと」という危機感と同時に、地方創生に対する興味が芽生えました。そういった地方が抱える課題に向き合って提言するフォーラムに参加する経験は、今後生まれ育った地元の助けになるかもしれない。自分たちで何かを作り出す活動にぜひ取り組みたいという思いでした。

晦日:私も2年次までは公務員志望だったので、実務経験が豊富な小林ゼミで様々なことを吸収したいと思ったのがきっかけです。そして何より、ゼミ生全員で取り組む「公共政策フォーラム」に参加したかったんです。高校時代にコロナが流行して学校行事はすべて中止で、修学旅行も行けずじまい…。大学時代こそ、みんなで何か1つのことを成し遂げる経験をしたいと強く思いました。

Q. 小林ゼミ恒例の「公共政策フォーラム」では、それぞれどんな役割で取り組みましたか?

基本的に3年生が中心になり、政策提言の方向性を決める話し合いから、開催する自治体の実態調査や分析、参考事例の収集、提言内容(論文)の作成、会場への移動・宿泊などの手配、発表資料の作成、当日のプレゼンテーションまでを担当。各準備においてリーダーや実行担当者を決め、4年生はサポーターとして関わりました。

・論文主幹:晦日

フォーラムで政策提言を行う代表者。提言のテーマ決めにおいて、意見の取りまとめや議論の進行などを担当。決定したテーマに沿って、班ごとに書かれた提言内容を1つの文章(論文)にまとめ、全体の体裁を整えて仕上げる。

・論文副主幹:松川、柿元(+有志メンバー5名)

政策提言(論文)をより説得力のあるものにするための事前調査を行う。開催する自治体の現状や提案する政策の参考事例などを調べ、必要に応じて現地に赴き、具体的な取り組み内容や効果などをヒアリングしてまとめる。

・輸送班:林ほか

フォーラムが開催される自治体は毎年変わる。2024年度は福島県会津若松市が会場となったため、現地までの移動や宿泊先の段取り・手配、費用の管理、タイムスケジュールの作成、当日の運営などを担当。

・スライド作成・操作:柿元ほか

導入・提言内容・メリット・まとめの順番で、論文をもとに伝えるべき内容を抽出して発表スライドを作成。各パートを担当するプレゼンターが発表しやすいように、時間も考慮しながら作成枚数も調整していく。発表時のスライド操作も担当。

・プレゼンター:松川・名取・川合・晦日

フォーラム当日、チームの代表者として会場(ステージ)にて政策提言の発表を担当。当日の質疑応答に備え、想定問答の作成も他のメンバーとともに行う。

▲写真左から論文主幹を担当した晦日さん、プレゼンターを務めた名取さん、輸送班リーダーの林さん

▲写真左から論文副主幹とプレゼンターを担当した松川さん、プレゼンターの川合さん、論文副主幹とスライド作成等を担当した柿元さん

Q. 政策提言を作るにあたって、まずどんなことから始めましたか?

晦日:政策提言の大枠の方向性を決めます。ゼミ終了後に毎回1-2時間かけて、全ゼミ生で意見を出し合うのですが、ディスカッションする中で、大きく「農業を軸にした政策」と「観光業を中心にした政策」で意見がわかれました。

名取:具体的に農業の方は、空き家や廃校した学校などを利用して農家カフェを運営することで、人が集まって観光にも繋がるのではという内容。 観光の方は、既存の観光地を活かしたアイデアでした。

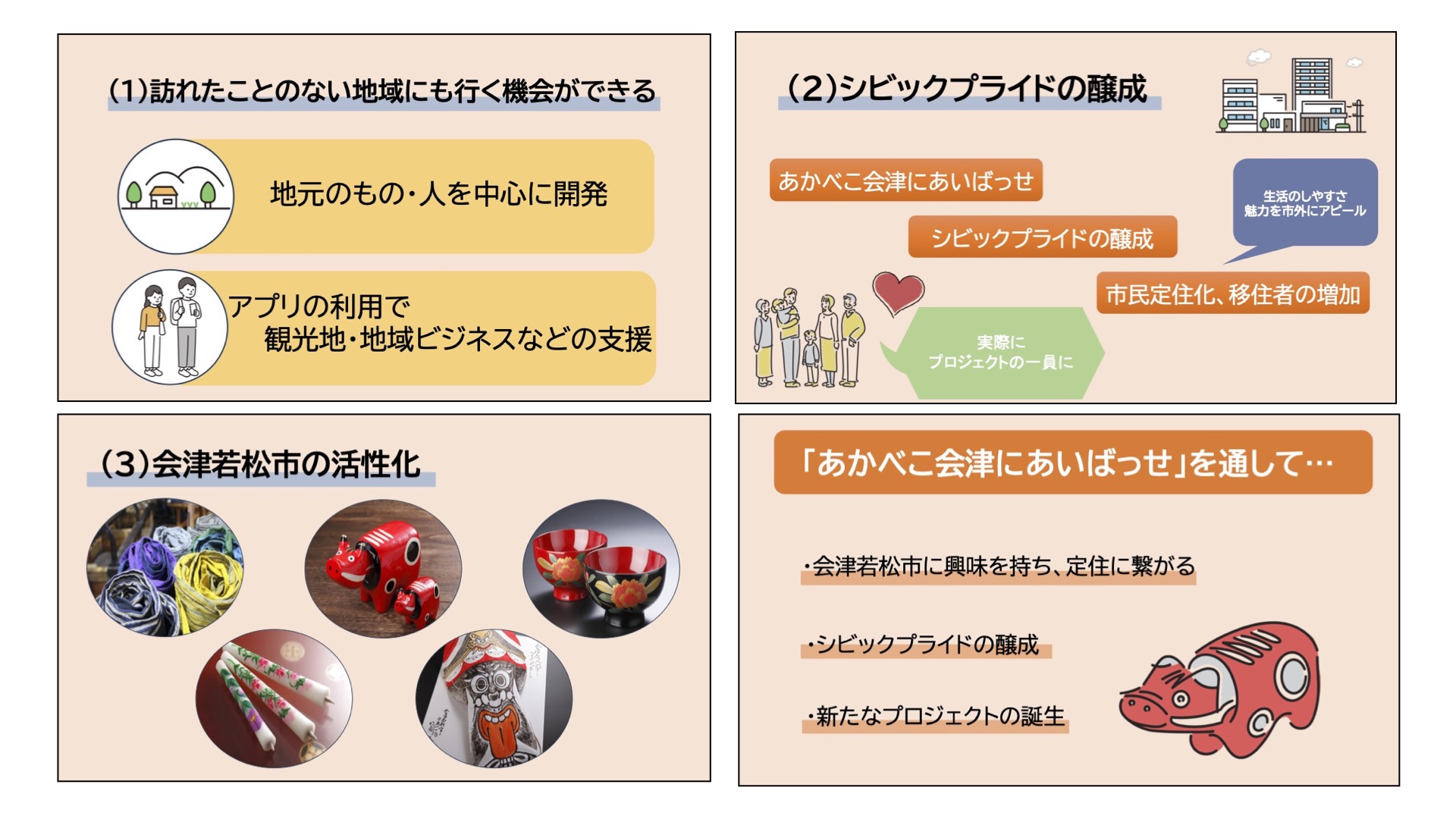

松川:それぞれの主張にも良さがあって決められなかったので、新たな視点が必要だと感じたんです。そこで、地域活性化で成功した事例を探すと、ARゲームによるスマホスタンプラリーを発見。このアイデアを切り口に、誰もが持っているスマホを使って商業施設も観光地も含め、様々なスポットを回って地域の良さを知るという軸で考えました。突破口になればと思って提案すると、思いの外みんな共感してくれて、方向性が1つに定まっていきました。

川合:各自が考えていた意見やアイデアも反映された提案で、「確かにこれならいいね」とみんなが納得できる形でした。おかげで「よし頑張ろう!」という気持ちにすんなり切り替わりました。

Q. 方向性が決まった後、どのように形にしていったのですか?

晦日:私たちの政策提言のテーマが【あかべこ会津にあいばっせ 〜アプリでめぐる会津若松市〜】に決まったので、これに沿って班ごとに、各内容の詳細をまとめる作業をお願いしました。私の役目はそれらを1つにまとめる作業でした。全班の文章を1つ1つ読み込んで、それをまとめる作業は本当に大変でしたが、4年生の先輩たちに確認すると親切に的確に返信くださったので助かりました。

柿元:政策提言の中身を詰めていく上で、必須の作業だったのが事前調査です。今回私たちが提言する「赤べこ集め」の参考になりそうな事例を調べる中で「群馬HANI-アプリ※」というものを見つけました。

(※アプリの中で育てた埴輪と、博物館を周遊してゲットした埴輪をマイ古墳に並べ、自分だけのオリジナル古墳がつくれるというもの)

松川:アプリに携わった県庁職員の方と、取り組みの背景やアプリの制作費用、効果などを聞くため、メールでやりとりしたのですが、敬語の使い方なども失礼のないように色々と調べて頑張りました!社会人の方とのやりとりもヒアリングも含め、貴重な経験でした。

▲会津若松市からの「地方都市における若者の定着~若者に選ばれるまちの実現に向けて~」というテーマを受け、分析データや調査結果を盛り込みながら、10ページ以上にわたって政策提言(論文)をまとめました。

▲「群馬HANI-アプリ」を調べるべく、群馬県庁へのヒアリングをはじめ、現地調査に行きました。

Q.発表当日はそれぞれどのような役割で取り組んだのでしょうか?

名取:政策提言を発表する「プレゼンター」を担当しました。週1で行うゼミで司会進行する「幹事長」を担当していることもあって、人前で話すことに慣れていました。当日の発表では各パートを分担して臨みました。

柿元:私はプレゼンターの補佐で、発表時の資料作成とスライド操作も担当。スライドは分担してPowerPointで計50枚くらい作り、当日は各プレゼンターの話すスピードに合わせてページを切り替えるので、とにかく間違えず、慌てず、淡々と操作することに徹しました。

川合:私は政策提言のメリットを伝える役割だったので、「もし自分が使うなら」という目線や「実際に使うことになったら」といった使う人の立場を考えた発表を心がけました。十分練習と準備をして、思いきってやった結果、決勝進出が決まった時は本当に嬉しかったです。

松川:プレゼンの導入担当の僕が緊張すれば、その空気があとに続く3人にも伝わりかねないので、普段通りを意識して堂々と発表するようにしました。大勢の前でしたが、所属するダンスサークルでの発表に比べたら少ない!と思うようにしたら冷静に登壇できました。

名取:政策提言に関連する想定問答は細かく用意していたけど、決勝では私たちが把握していなかった類似事例をもとに、深掘りするような質問をされたもんね。審査員の方は、主催者の日本公共政策学会のみなさんはもちろん、会津若松市の商工会議所会頭、市議会議長、副市長、教育長もいらっしゃっていて。発表は原稿通りに話せば良いけど、質疑応答は臨機応変さが求められるから緊張したし、第1回答者として知識不足だったのがやっぱり悔しかった。

晦日:ずらーっと並んだ審査員の中でも、変化球の質問をすることで有名な方から決勝で指摘されて。答えられなかった悔しさは残ったね。

名取:それに発表時間は「13分以上15分以内」と厳密に定められて、早く終わってもオーバーしても減点。発表者としては時間内におさめるためのスピードと、言葉を伝える際のイントネーションやリズムなどを大切にしていたので、聞きやすい話し方だったと講評されたことは嬉しかったです。

Q.最終的に決勝進出と「会津若松商工会議所会頭賞」も受賞して、輸送班の支えも大きかったですよね。

林:輸送班として具体的な予算、交通手段、タイムスケジュール、宿泊先、食事の有無など、細かく検討していきました。フォーラムの参加でかかる交通費も宿泊費もほぼすべて自費。できる限り費用を押さえながらも、とにかく遠方なので、移動時間と11/9の予選・11/10の決勝進出も考慮して前乗りすることに。スムーズに移動できて、福島県まで足を運ぶので観光も楽しめる行程にすべく、メンバーと頭をひねりました。ゼミ生みんなに広報して1つ1つ合意を取って調整しながら、旅行会社さんとやりとりして詳細も決まって、宿泊先の予約、新幹線などのチケットも取れ、準備万端で臨みました。

名取:ところが当日は大事件が発生したもんね…。

林:う、うん(苦笑)。新幹線に乗ろうとしたら、旅行会社の手違いで乗車券の有効期限が切れていて、改札を通れないという事件が発生したからね。乗車予定の新幹線に乗れないと、その後の移動に大きな影響が及ぶことは容易に想像できたから若干パニックになって。とにかく小林先生の力を借りて、すぐ1本後の新幹線の乗車券、計20人分を手配できたけど…。

松川:何とか乗れたけど、初日からキツかったよね…。

林:名古屋駅→東京駅→郡山駅→会津若松駅までスムーズに移動できても計4時間。宿に到着した時にはすっかり夜で、6時間以上かかってしまいました…。まさかの事態でみんな疲れ切っていた中、翌日の予選では疲れも見せずすごいなと思いつつ、僕自身は発表を見ている時が唯一、心休まる時間だったよ。

晦日:宿では女子全員一緒の部屋だったけど、みんな疲れ果てて寝ちゃったもんね。長距離移動で確かに大変だったけど、トランプしたりして修学旅行気分で楽しめたよ。

林:初日のトラブル以外にも色々と調整することが発生して、もはや思い出せないくらいだけど(苦笑)。大人数の移動では、計画が変わるたびに次の動きを想像して調べ直し、かかる費用を都度計算し、全員に広報して的確に誘導しなければいけないので大変だったけど、輸送班としてのミッションは何とかやり遂げることができたかなと思います。

名取:輸送班での仕事以外にも、発表準備では想定問答づくりも手伝ってくれて、当日はプロの添乗員並みの段取り力と臨機応変さを発揮して、ファインプレー連発だったよね!

Q.最後に「公共政策フォーラム」に取り組んで、変化したなと感じる点はどんなことですか?

柿元:高校時代に吹奏楽部で「みんなで合わせる」という経験はしましたが、フォーラムでは力を合わせて1つのものを作り上げるという、また違う楽しさを味わえました。大人数で試行錯誤しながら意見や思いを交わし合えたことで、みんなと距離がぐっと縮まったように思います。苦労も楽しさに変換しながら最後までやり遂げられたのは、新たな成長になったかもしれません。

松川:柿元さんは普段のゼミでもフォーラムの話し合いでも質問が鋭くて、熟考しているなといつも感じていました。僕自身、質問が出なかったり、考えすぎて言いそびれたり、意見を飲み込んでしまうタイプなので、そんな殻を破ることも目標の1つにフォーラムに取り組みました。他にも飲食店のアルバイトやダンスサークルも続けながら、フォーラムを経験した今では、人前で話すのがむしろ得意になったくらい(笑)。大学生になって、様々な人と会話や議論する機会が格段に増えたこと、何より自分の意見や思いが受け入れられたという実感が、一歩踏み出してコミュニケーションできる変化につながったように思います。人の数だけ見方や考えが違うことに気づいて、自分の意見をきちんと伝える大切さを認識できたのは大きな成長です。

川合:松川くんは話しやすくて空気を和ませるキャラで、みんなと仲が良いよね。柿元さんは勉強もフォーラムでも、揺るぎない意見とその裏には確固たる理由も持っていて、一緒に活動する中で根が真面目な人だと知りました。そんな色んな考えや魅力を持った仲間と出会い、刺激をたくさん受けたフォーラムの活動では、聞いてほしい・伝えたいという主体性が芽生えました。意見もアイデアも、思いを持って対等に発信する大切さを実感したことで、粘り強く仲間と向き合って、みんなで決めたことに対して責任を持って果たすことができました。受け身で流されるままだった高校時代と比べたら、大きな変化です。高校も大学も地元を離れ、知り合いがいない環境ですが、アクティブになって、世界がどんどん広がることを楽しんでいます。

名取:1番の成長は、やるべき作業や任された仕事などの「タスク」をスムーズにこなせるようになったことです。不器用な性格で、タスクを消化するだけで精一杯。自分で全部やらねばと背負い込みがちでした。しかし幹事長になって、ゼミの段取りや司会進行と並行して、フォーラムの準備が始まったことが転機になりました。毎週の話し合い、意見出し、論文作成のために会津若松市の現状調査や分析、群馬への現地調査、想定問答の作成、発表練習はもちろん、ゼミ活動以外にも様々なタスクが山積み。思いきって「誰かにお願いできること」と「自分がやるべきこと」とを区別してみると、スピードが上がって周りをフォローできる時間と心の余裕が生まれました。それでも多忙でしたが、論文が完成した時も、発表が終わった時も、どれも達成感に満ち溢れ、振り返ればすべて楽しい思い出です。将来は地方自治体の政策に関わって、誰もが暮らしやすいまちづくりを実現したいという思いも強くなりました。それに、幹事長代理としてゼミの司会進行をサポートしてくれた林くんの存在にも助けられました。最初は頼りなさそうな様子でしたが(笑)、フォーラムでの苦労を経て、今では頼りがい抜群! 私も人間的にステップアップできました!

林:今回、輸送班の担当になってゼミ生20人の移動から、宿泊先の手配、費用の管理などまで統括するリーダーを経験し、自分ひとりで全てできるわけではないことを身をもって知りました。これまでの経験から1人でこなせないことがあるのは理解していましたが、大人数を動かし、やり遂げなければという責任を背負ったことで、輸送班のメンバー全体でみんなを引っ張る体制を整えようという意識に変わりました。限られた時間でいつ・誰が・何をすれば効率的かつ正確に実行できるかを考えること。そして、自分のところで情報を留めず、些細な気付きも愚痴も含めて全てオープンにして輸送班のメンバーと共有すること。裏方として、この2つを徹底しました。情報共有と人に頼るスキルが磨かれたことは大きな成長でしたし、様々な価値観の人々や企業とのやり取りを通じて、複数の視点から物事を考えられるようになりました。

晦日:論文主幹になり、初めて多くの人を引っ張る役割を経験しました。どんな声掛けをすれば意見を引き出せるのか、出てきた意見をどうまとめればよいか、それらを踏まえて次にどんなアクションを予定すべきか悩みましたし、テーマが決まらない状況も続いて、スタート段階から苦戦しました。しかし、班ごとに作成した論文を整える作業では、自分の得意を活かして進めることができ、当日は大勢かつ専門の方々の前で堂々と、全員で作り上げた政策提言を発表できたのはかけがえのない経験です。決勝ではゼミ生みんな「いい出来!」と思えたことが何より嬉しく、最終的に大きな達成感を得られました。最優秀賞は逃しましたが、「会津若松商工会議所会頭賞」という私たちが伝えたかった軸を評価された賞だったので満足しています。

フォーラムへの参加で、コロナ禍の高校生活で経験できなかった「みんなで1つのことに取り組む」ことも叶いました。そして、地域課題に向き合い続けたことで、地域に住まう人に関わりたいという思いが芽生え、信用金庫などへの就職を目指しています。公務員を目指す仲間とは道が違いますが、この活動をやりきったからこそ見えた未来なのだと思います。