#041

2025.07.23

「歴史」を入口に教職、

ボランティアへと広がった挑戦の輪。

文学部 歴史学科古尾 彩登 さん

歴史の面白さに目覚めたのは、小学校の社会科の授業。歴史の中でも世界史、さらに西洋史(中世)に触れ、大学ではその奥深さにどっぷりと浸っています。並行して社会科の教員を目指して教職課程を履修しながら、大学内のボランティア団体にも所属。能登半島地震の際には、災害ボランティアとして2回現地へ出向きました。「誰かの役に立つこと」にやりがいを感じながら、好きなことを深め、将来の目標に向けて歩みを進める古尾さんに、文学部歴史学科のある日進キャンパスでインタビューしました。

文理選択も大学受験も、好きな歴史を楽しめて、実力を発揮できる最善策を考えた!

高校は「将来の選択肢が広がる学校を」という両親からの意見もあって、学習面・進学実績の面で充実した地元の学校を選びました。大学進学を考え始めたのは、ちょうど1年生も終わる頃。文理選択の希望調査が行われたタイミングで、僕の頭には2つの道が浮かびました。

1つは、小学生の頃から好きで得意科目の歴史が学べる文系の進路。もう1つは、歴史同様、パソコンを使って調べたりすることも好きだったため、電子情報工学などを学べる理系の進路です。どちらを選択しようか迷ってしまったため、それぞれ大学受験する場合に必要な科目を調べることに。すると、どちらも一般入試での必須科目に苦手と感じている「英語」があったのです…。英語が避けられないなら、自分の得意を発揮できる方は?大学で深く学びたいのは?この2つの軸で再検討しました。最終的に選んだのは文系。「好きなこと」を第一に、突き詰めて考えられたおかげで、その後の進路も迷いなく選択できました。

▲IT系の仕事に従事する父親の影響で、幼い頃からパソコンが身近にある環境だったそう。歴史について気になること・わからないことは検索エンジンなどを使って幅広く調べるうち、パソコン好きになりました。

世界のあらゆる歴史を知った上で、興味に合わせて学びを深められる大学を選択。

歴史は大きく分けると、日本史・東洋史・西洋史がありますが、「西洋史」は特に好きな分野。例えば、テレビで海外を旅する番組を見ると、「美味しそうな食べ物だな」「自然や町並みがきれいだな」と感じる人が多いと思いますが、僕の場合「古代にはこの川沿いに、こんな建物があって、それが中世になると破壊されたんだよな…」などという想像が広がって、遥か昔の時代に思いを馳せてしまうんです。もちろん他の分野も面白いけれど、西洋史は政治、社会、文化、宗教など、どの観点から歴史を見ても世界的に影響を与えた出来事が多く、スケールが大きくて、もっと深く知りたいと思える分野。高校では世界史を選択しましたが、大学選びは西洋史を含め、様々な分野の歴史を学べる学部学科がある愛知県内の大学を探しました。

中でも1年次に日本史・東洋史・西洋史・イスラム圏史・考古学の5分野について全体像を学ぶ概説授業があり、そこから最も深めたい分野のゼミを選択できるのが愛知学院大学でした。その点は、他大学で同様の学部学科にない魅力で、「西洋史」好きの僕にとって大きな決め手になりました。愛知学院は本命だったこともあり、国語と世界史の2教科で勝負できる一般入試の中期試験を選択。無事に合格できたのも、得意な歴史を活かせる受験方式と日程を調べて計画できたから。戦略を立てて受験に挑む大切さも学びました。

自ら調べ、考えを発表し、意見を聞いて広がる大学の学びは、やっぱり面白い。

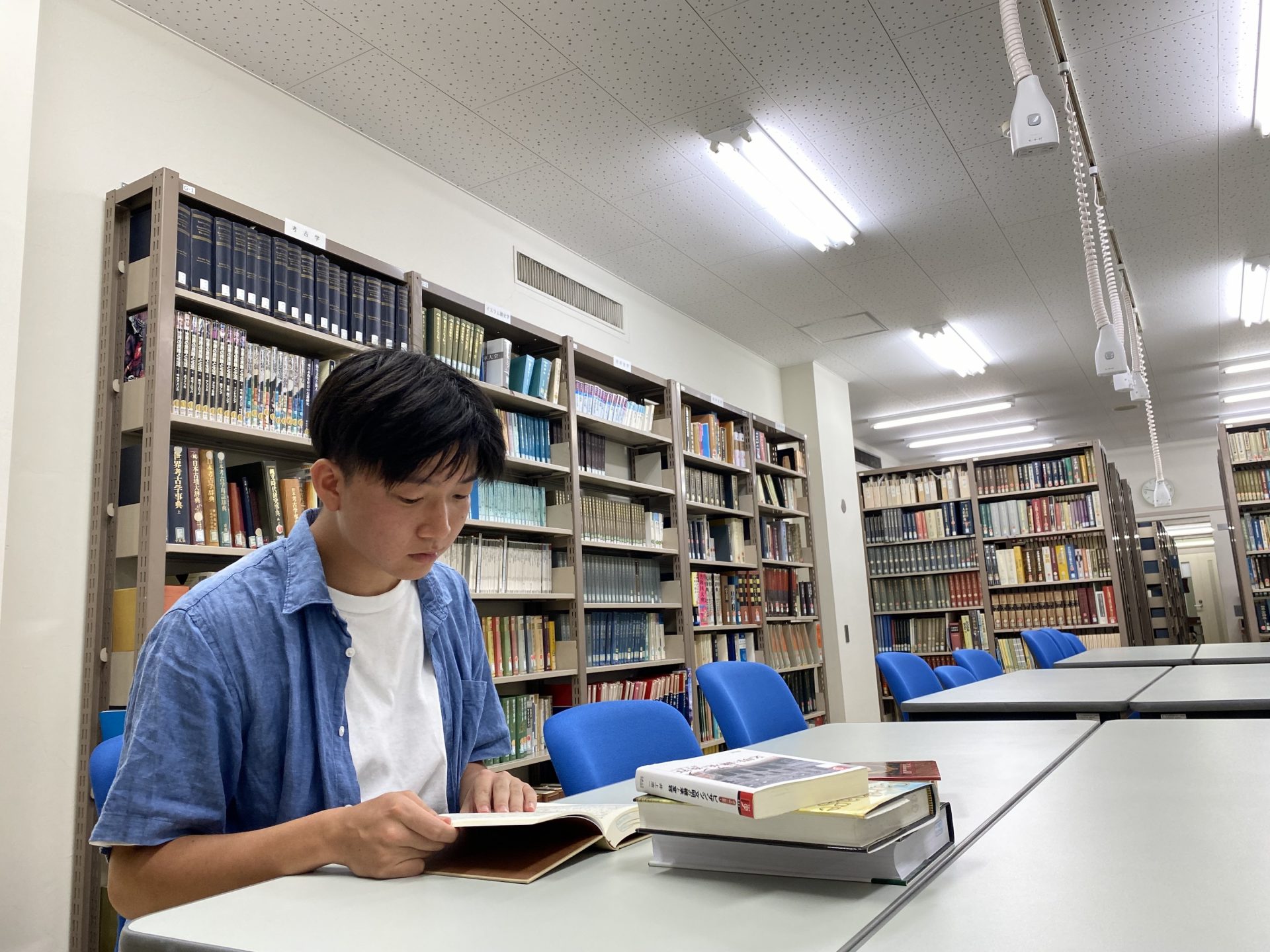

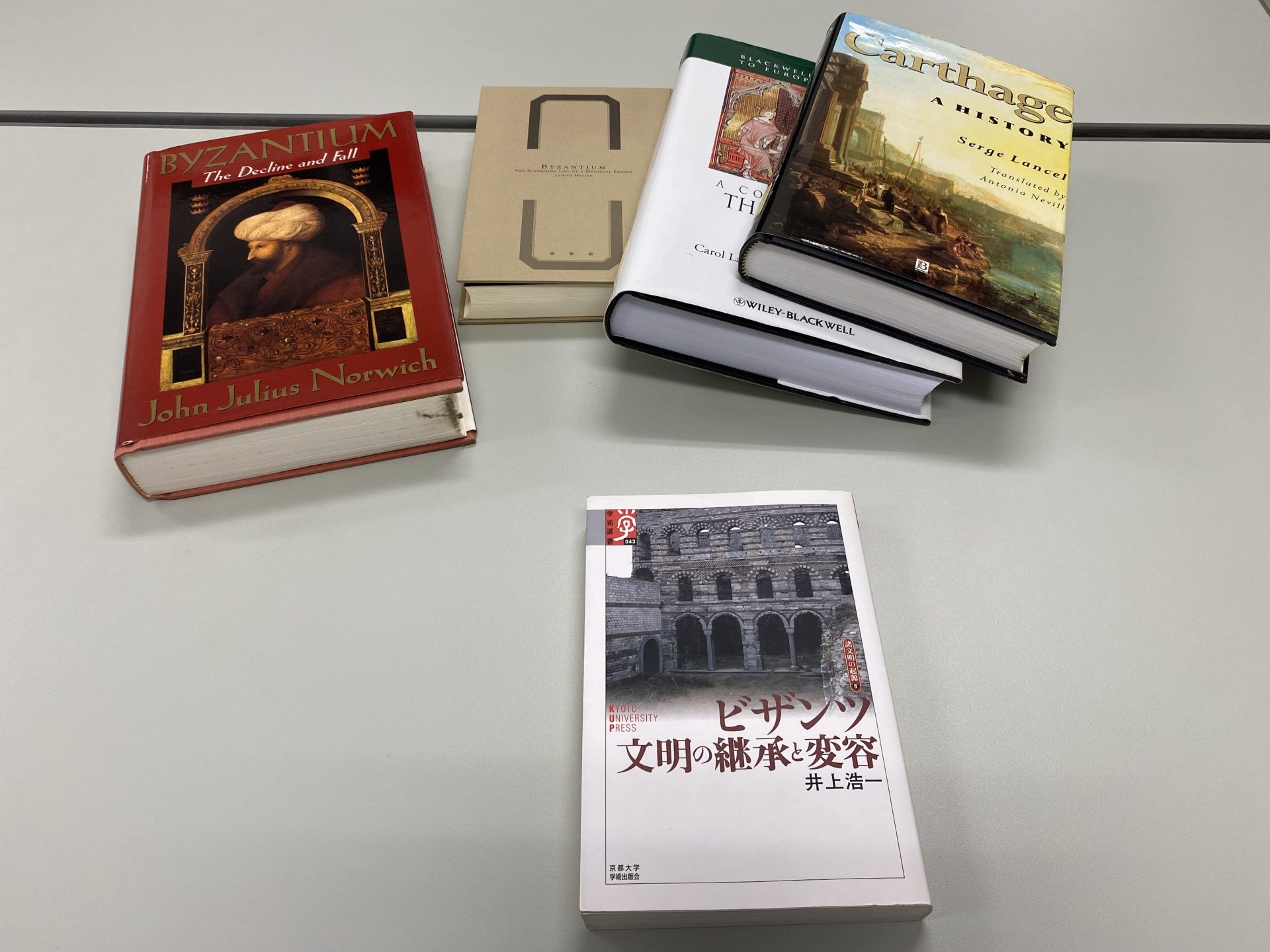

大学入学後、概説授業を経て選んだゼミは、もちろん「西洋史コース」。古代・中世の地中海世界とヨーロッパの社会を研究する中村先生のゼミです。2年次のゼミでは個人ワークもグループ活動もありますが、主に先生が指定する書籍の中からテーマを選び、調べ、発表するというスタイル。これまで自分が調べて知っていた歴史上の事実に対し、他のゼミ生の発表を聞くと「そんな見方もあるんだ!」と新たな発見や気付きが生まれて面白いんです。「これぞ大学ならでは」という学びの中で、知識や考えがじわじわと広がっていく時間を楽しむことができました。

3年次になると、自由にテーマを設定して考察する活動に取り組みます。僕のグループのテーマは、ヨーロッパの歴史における「入浴」について。実はメンバー4人のうち、3人は古代ギリシャ・ローマといったヨーロッパ文明の基盤となった時代が好きで、僕は中世が好き。中世は、かつての暗黒時代のイメージから独自の変化や発展が注目されている時代なのです。そんなわけで各自の興味が異なる中、どう考察を立てようか迷っていると、先生から「古代〜中世の変化に着目しては?」というアドバイスをいただきました。これなら、それぞれが好きな時代の入浴のあり方を調べられるし、時代の移り変わりとともに変化せざるを得なかった理由などを、各自の視点から深められる!調べるほど興味深くて、夢中になってしまうほどです。ちなみに古代ローマでは、入浴は社会生活の一部として重要視されていましたが、中世になると宗教的理由や衛生上の問題により衰退。僕もキリスト教により入浴文化が無くなったと思い込んでいたんですが、実際は怪我や病気の治療を目的に入浴することもあったとか!面白いでしょ?(笑)

奥深さを知ると沼っちゃう歴史の面白さを教えたい!教職課程との両立をスタート。

1つのテーマから、古代や中世といった時代ごとの特徴や違いを知ることができるのも、好きな時代が異なるメンバーがいるからこそ。ゼミでは根拠を持ちながら考察を進める力や、人前で発表するプレゼン力も鍛えられています。そんな僕が「歴史好き」になった始まりは、小学校の社会科の授業。先生にあてられて回答できた時の高揚感は、いまだに忘れられません。もっと分かるようになりたいし、知りたい。パソコンを使って調べ学習をするようになったのも、歴史好きを加速させたきっかけだったかもしれません。こうして社会が得意なことが周囲に広がり、同級生から質問されて教えることが増えました。自分だけの楽しみだった歴史が、誰かを助けたり、喜びを与えられることができるなんて。感謝の言葉などを掛けられるうち「歴史の面白さを伝えたい」という思いが芽生えたのです。

こうして大学に入ったらやりたいことの1つに「教職」が加わり、1年次から教職課程を履修。大学内の教職支援センターと歴史学科で学べば学ぶほど、歴史の面白さ・奥深さを多くの子どもたちに伝えたいと強く思うようになりました。4年次の5・6月に行う教育実習に向け、悪戦苦闘し模擬授業に取り組みながら、実習後すぐに行われる教員採用試験に備えた勉強もスタート。社会=暗記科目として苦手意識を持たれがちですが、そんな子どもたちの「苦手」が「好き」に変わる手助けができるよう、大忙しだけど充実した毎日を送っています。

▲忙しい合間を縫ってアルバイトにも精を出す古尾くんですが、その主な目的は体力づくり。「何かに挑戦したいと思った時に、体力がなければ挑戦できないから」という思いで、自宅近くのスーパーと運送会社で力仕事を行う傍ら、大学内で授業後の黒板消しのバイトもこなしています。

主体的に行動する力を磨くべく、様々な種類のボランティア活動に参加。

困っている生徒がいたら手を差し伸べ、躊躇なく助けられる教師になりたい。教員を目指すからには、大学生活の中で「自ら動く力」を磨ける活動をしたいと考えていました。AGUボランティアセンターは、入学時に配られていた部活・サークル勧誘のチラシで見つけた団体。常々「誰かの助けになりたい」と考えていた自分にピッタリだと思い、所属しました。

身近な社会貢献から始めようと参加したのが、献血ボランティアです。ほかにも商店街のお祭りの手伝いや、公民館での子どもたちとの交流イベント、地域の清掃活動などにも継続的に参加。そして、センターに所属して1年が経とうとしていた2024年元旦、能登半島地震が発生したのです。ニュース速報を見て真っ先に思い出したのは、東日本大震災。6歳だった当時、テレビで津波が迫る映像を見て、大きな衝撃を受けました。その後も折に触れ、被災地や被災した方々の様子を知る中で、「災害ボランティア」に関心を抱くようになっていました。自分にできることはないかと思い続けていたこともあり、能登半島地震から3ヶ月後、センターの先輩たちと被災地へ行くことに。しかし当時は、県外からの受け入れを行う自治体は内灘町と七尾市のみ。そのうちの1つ、内灘町へ災害ボランティアとして初めて入りました。

自分の目で見て、感じたこと全てが将来の糧になる。

初めて訪れた内灘町。液状化による道路の損傷などが見られ、至るところに残る地震の爪痕や実情を目の当たりにし、被災地の皆さんの役に立つ活動をしなければと心が奮い立ちました。現地では、復旧活動に不可欠な土のうを運んだり、ご高齢の被災者の方の住宅の家財道具の片付け、廃品の分別・回収などを行いました。災害ボランティアとして、ごく一般的な活動をするのみに留まりましたが、それでも内灘町の皆さんからたくさんの感謝の言葉をかけられました。さらに日常生活もままならない中で酢豚を作って振る舞ってくださり、心と体に沁みる美味しさに自分たちの行動が誰かのためになる喜びを強く感じました。

初めて能登半島の被災地支援に参加して1年後。2年次の春休みに計画を立て、同級生3人とともに七尾市での災害ボランティアに参加しました。現地では、地震から1年以上も放置され続けた海辺の家々から、家財道具の回収を実施。思い出が詰まった家財道具を扱う中で、被災者の皆さんの思いや立場に心を寄せて支援することの大切さ、互いに助け合い・支え合い・声を掛け合う重要性を実感しました。これまで参加したボランティアは、すでに計画・準備された形の中で活動するものでしたが、活動規模や準備面でも大きな災害ボランティアへの挑戦では、自ら考え責任を持って行動する力と積極性も養われたように思います。

興味があることが何かを突き詰めて考えれば、意義ある大学生活にきっとなる。

大学生活を振り返ると、好きな「歴史」をきっかけに学びを深められる大学を選び、歴史の面白さを知ってもらいたいという思いから教職を履修し、教員を目指すなら人間力をアップさせたいと様々なボランティア活動に参加しました。どんなにささやかな理由でもきっかけがあれば行動できるし、それが結果的に「挑戦」につながっていることを大学生活で実感しています。

自分と向き合う貴重なチャンスが、高校での進路選択だと思います。苦手なことはすぐわかるのに、自分の好きなことや興味があることは自分自身をしっかりと見つめないと分からないもの。自分に問いかけ、見つけることができれば、その先の進路は様々なチャレンジを通じて自然と広がっていきます。有名企業に就職するためにと、いくら知名度のある大学に進学しても、そこで何もしなければ未来への扉は開きませんから。興味があることを深められる大学や学部学科を見つけたら、ぜひ戦略を練ってチャレンジを!大学生活は、想像以上に様々な経験をするチャンスに溢れています。僕も大学卒業までの時間の中で、さらに挑戦と経験を積み重ねていきたいと思います。